女演员聂鑫:拍戏途中出车祸进ICU,剧组却推诿,何晟铭捐出25万

2025-10-16 17:52:57

才华满怀的萧红为何屡遭萧军背叛?萧军:她有才能,但没“妻性”

才华满怀的萧红为何屡遭萧军背叛?萧军:她有才能,但没"妻性"

【引言】

1932年的哈尔滨,一场暴雨冲刷着这座北方城市。在破旧的福顺大旅社里,一位怀有身孕的19岁少女正面临着被卖入青楼的命运。就在这危急时刻,《国际协报》收到了一封求救信。这封信改变了这位少女的命运,也开启了中国现代文学史上最富传奇色彩的爱情故事。这位少女就是后来闻名文坛的萧红,而救她于水火的,正是日后令她痛彻心扉的萧军。从救赎到背叛,从依恋到决绝,萧红与萧军的六年情缘,究竟经历了怎样的转折?为何这段被称为"相濡以沫"的爱情最终以背叛收场?在那个动荡的年代里,才华横溢的萧红为何始终无法获得一份真挚的爱情?

【呼兰河畔的困境与逃离】

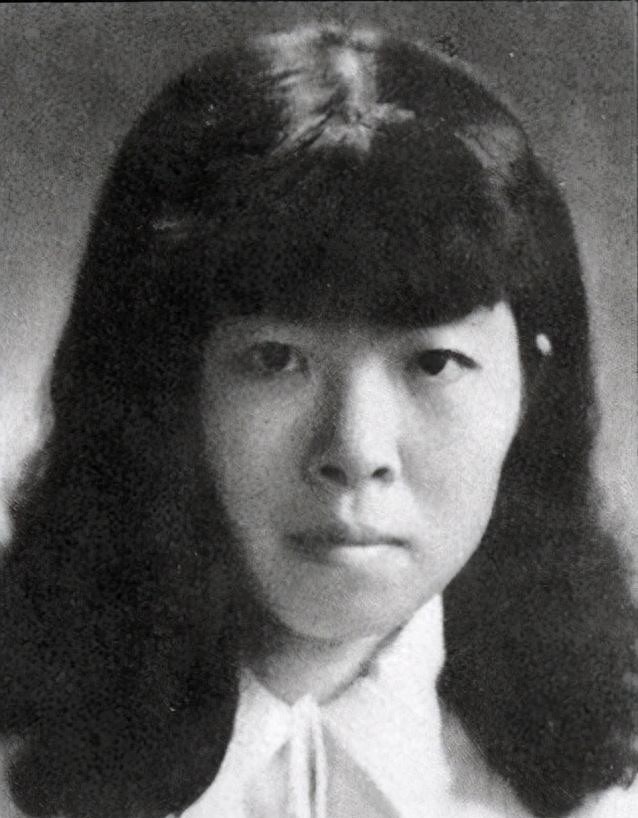

在呼兰河畔,一个五月初五出生的女婴,因生辰八字被视为不详,从降生那刻起就注定了坎坷的人生。这个女婴就是萧红,她出生在一个地主家庭,父亲张廷举经营着几百亩良田,在当地也算是颇有声望的富户。

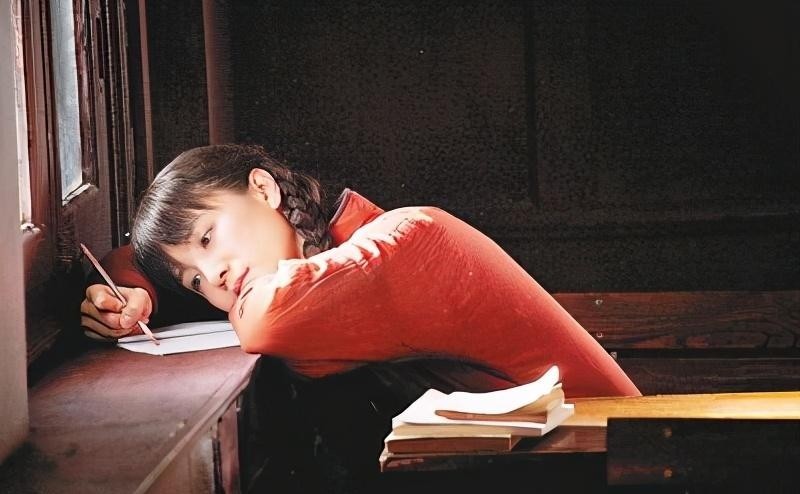

呼兰河镇只有南北一条街,东西一条街,交叉成十字形状。萧红的童年就在这个不算繁华的小镇度过。老宅里,只有祖父张金铨给予她温暖。每到春天,祖父都会带着年幼的萧红去后花园看花。园子里栽种着各色花卉,紫丁香、蔷薇、牡丹争相开放。祖父教她认识花草,讲述诗词典故,这些温暖的时光成为萧红一生最珍贵的记忆。

然而,祖父的慈爱并不能弥补家庭其他成员的冷漠。三岁那年,祖母用针偷偷刺过她的手,这个细微的伤痕烙印在萧红幼小的心灵中。当祖母去世时,因为没有表现出足够的悲伤,萧红被父亲一脚踢到灶台边,差点跌入火堆。这个不被期待的女儿,在父亲眼中始终是个难以管教的叛逆者。

1925年,祖父去世后,萧红失去了最后的庇护。这时的她已经12岁,开始在家塾读书。与其他女孩不同,萧红展现出超乎寻常的文学天赋,但这种才华在当时的环境下不被重视。父亲认为女子无才便是德,将她禁锢在家中,不允许她继续求学。

1927年,15岁的萧红被父亲许配给当地富商之子汪恩甲。这门亲事在父亲看来是门当户对的选择,却让萧红陷入深深的绝望。汪家是典型的封建家庭,汪恩甲更是当地出了名的纨绔子弟。为了逃避这桩婚事,萧红在一个雨夜收拾细软,悄悄离家出走。

她先是躲在表姐家,后来辗转到哈尔滨,在女子师范学校借读。然而生活的重压让她无法坚持,最终不得不回到汪家。这段经历让萧红第一次认识到,在那个年代,一个女子想要获得独立是何等艰难。

回到汪家后,萧红的处境更加艰难。汪恩甲沾染赌博恶习,经常对她拳脚相向。更令人绝望的是,汪家开始变卖家产,连最基本的生活都无法维持。1932年初春,已经怀有身孕的萧红被迫投宿在哈尔滨的福顺旅社。没有钱支付房费,旅店老板威胁要将她卖到青楼。在这生死存亡之际,萧红写下了那封改变命运的求救信。

【与萧军的相遇:救赎与新生】

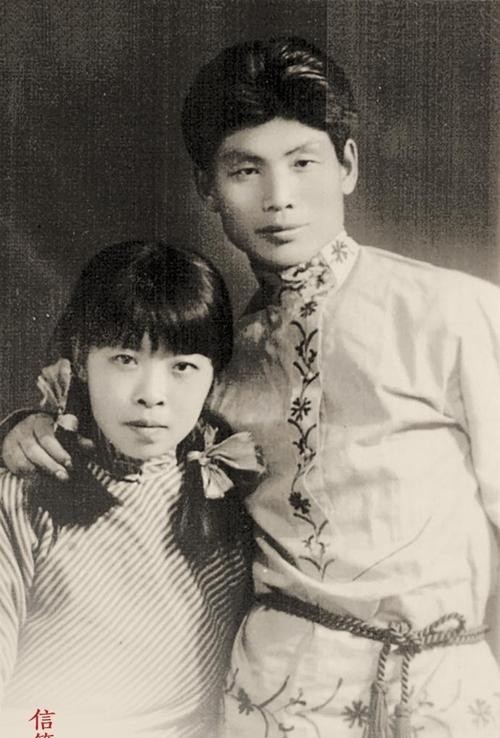

1932年7月12日,哈尔滨的暴雨冲刷着福顺旅社斑驳的墙壁。这一天,《国际协报》编辑部收到了一封字迹工整的求救信。信中详细叙述了一位年轻女子被困旅店的困境,落款是"张乃莹"——这是萧红的原名。当时在报社工作的萧军接到这封信后,立即带着同事赶往福顺旅社。

在昏暗的旅店房间里,萧军见到了这位怀有身孕的19岁女子。当时的萧红已经在旅店滞留了数月,房费积欠无法支付。旅店老板威胁要将她卖到青楼,这让她不得不求助于报社。萧军当即替她支付了欠下的房费,并帮她寻找新的住处。

这次相遇之后,萧军经常到萧红的住处探望。他带来面包、牛奶,有时还会带来一些文学作品。两人开始探讨文学创作,萧军发现萧红对文学有着独特的见解。在他的鼓励下,萧红开始尝试写作短篇小说。她的第一篇作品《棋圣》发表在《国际协报》上,引起了不小的反响。

1933年春天,萧红在萧军的陪伴下生下了一个男孩。但由于生活所迫,这个孩子最终被送去了福利院。这段经历后来成为萧红作品中反复出现的母题,在《生死场》中也有所体现。

同年夏天,两人决定同居。在一间狭小的阁楼里,萧军和萧红开始了他们的文学生涯。萧军每天外出工作,回来后就指导萧红写作。他们经常彻夜讨论文学,探讨创作手法。这段时期,萧红创作了多篇短篇小说,逐渐在东北文坛崭露头角。

然而,生活的艰辛并未因此减轻。1934年初,由于政治局势动荡,《国际协报》被迫停刊。失去工作的萧军和萧红决定南下上海。临行前,他们将各自的作品结集成书。萧红的《跋涉》和萧军的《八月的乡村》在哈尔滨出版,这是他们在文学道路上的第一次收获。

到达上海后,两人寄居在一间阁楼里。白天,萧军外出找工作,萧红则专心写作。他们将稿件投递给各大报社,但大多石沉大海。生活的窘迫让两人不得不借债度日。就在这时,萧红通过友人的介绍,认识了鲁迅先生。

这次相遇成为萧红文学生涯的转折点。鲁迅对萧红的才华给予高度肯定,不仅为她的作品《生死场》作序,还帮助联系出版社。在鲁迅的支持下,萧红的创作进入了一个新的阶段。她开始尝试更宏大的主题,笔触也更加老练。而萧军则继续着他的创作,同时在《申报》等报纸上发表文章,维持两人的生计。

这段时期,他们居住在上海市内一条僻静的小巷里。每天清晨,萧军都会买来早点,两人一边吃着馒头咸菜,一边讨论各自的创作。傍晚时分,他们常常沿着苏州河散步,观察市井生活,为创作积累素材。

【情感的裂痕与文学的角力】

1935年深秋,上海文坛掀起一场风波。萧红的《生死场》由鲁迅先生作序出版,立即引起广泛关注。这部描写东北乡村生活的长篇小说,以其独特的叙事视角和深刻的人性观察,获得了评论界的一致好评。然而,就在萧红声名鹊起之际,萧军的态度却发生了微妙的变化。

在一次文友聚会上,萧军公开表示:"女人写作就像绣花,只能写些小情小爱。"这番言论引起在场文人的不满,胡风当即反驳:"文学创作不分性别,重要的是真实。"面对争议,萧军却固守己见,坚称女性天生不适合创作严肃文学。这场争执很快传遍文坛,成为当时上海文化圈的一个话题。

与此同时,萧军的暴力倾向也日益显露。在一次与友人的茶聚中,因为萧红与其他男性作家谈论创作,萧军当场发怒,将茶杯摔碎在地。类似的事件并非个例。据当时同住一个院落的邻居回忆,经常能听到从萧军和萧红的房间传来争吵声和摔打声。

1936年春,鲁迅为萧红引荐了更多出版机会。她的短篇小说开始在《文学》《中流》等重要刊物上连载。萧军则在创作上遇到了瓶颈,他的新作《八月的乡村》续集迟迟无法完成。这种创作上的反差,加剧了两人关系的紧张。

在文坛交际圈中,萧红逐渐建立起自己的人脉。她经常参加文学沙龙,与胡风、丁玲等进步作家来往密切。这些社交活动引起了萧军的极度不安。他开始限制萧红外出,甚至翻看她的信件和日记。有一次,因为发现萧红给好友的信中提到对现状的不满,萧军竟将信件撕得粉碎。

1936年夏天的一个晚上,发生了一件颇具戏剧性的事件。萧红应邀参加《文学》杂志社的一次研讨会,会后几位作家相约去看电影。萧军得知后立即赶到电影院,在众目睽睽之下将萧红拖离座位。这一幕被当时在场的施蛰存记录在日记中:"萧某的举动实在令人不齿,这哪里像个文化人。"

更令人震惊的是,萧军开始在文坛中散布对萧红不利的言论。他向友人抱怨萧红"不懂持家",说她"整天只知道写作,不管家务"。这些话很快传到鲁迅先生耳中。鲁迅在日记中写道:"军某近来举止失当,令人忧虑。"

在这段时期,知识分子群体中形成了复杂的关系网。一些人同情萧红的处境,暗中给予帮助;另一些人则站在萧军一边,认为萧红行为不检。这种分化在当时的文坛掀起了一场无声的风波。胡风、丁玲等进步作家对萧军的做法表示不满,而茅盾等人则选择了保持沉默。

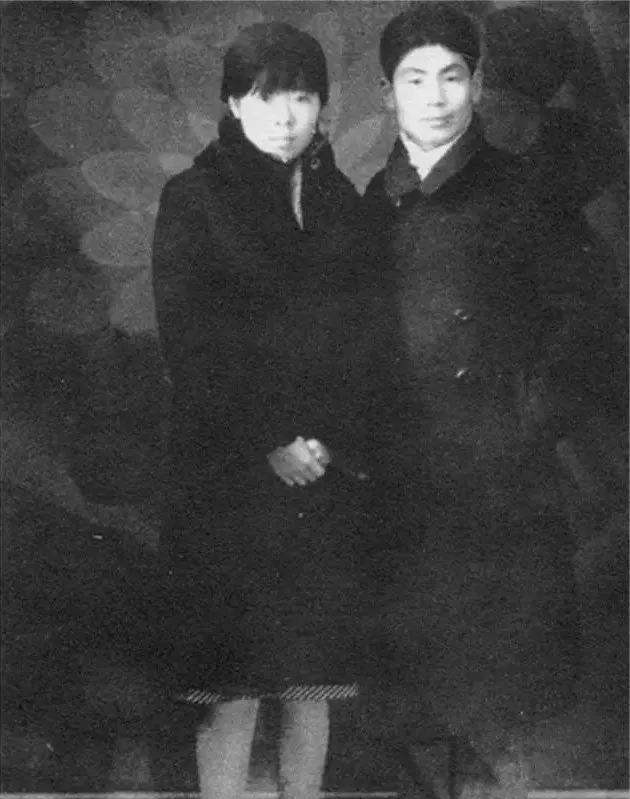

到了1936年末,萧红和萧军的关系已经到了崩溃的边缘。在一次激烈的争吵后,萧红搬出了他们共同居住的寓所,暂住在丁玲家中。这次分居成为两人关系的转折点。萧红开始筹划自己新的生活,而萧军则沉浸在创作和酒精中。

【战火纷飞中的分道扬镳】

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。上海文化界顿时陷入一片混乱。萧红与萧军此时已经分居数月,各自在不同的区域租房居住。随着日军的步步逼近,文化人纷纷开始考虑撤离上海。8月13日,日军开始轰炸上海,城市笼罩在战火之中。

在这紧急时刻,鲁迅的遗孀许广平组织了一批作家南下。萧红随着这支队伍先到达杭州,而萧军则独自留在上海,继续他的抗战文学创作。这成为两人物理距离上的第一次真正分离。在杭州期间,萧红结识了端木蕻良。几天后,由于日军逼近杭州,萧红随端木蕻良等人继续南下武汉。

1937年深秋,武汉成为了文化人的聚集地。在这里,萧红与更多进步作家相识。她参加了"中华全国文艺界抗敌协会"的工作,在《长江日报》副刊发表多篇抗战文章。同时,她开始创作新的长篇小说《呼兰河传》。而此时的萧军,已经辗转到了西安,在那里主编《抗战文艺》杂志。

1938年2月,武汉文艺界举办了一场声势浩大的座谈会。会上,萧红宣读了她的新作《战地二三事》。这篇描写战时生活的作品获得了与会者的一致好评。与此同时,萧军在西安发表的《在战斗中》也引起了广泛关注。两人虽然相隔千里,但都以笔作为武器,投身抗战文学创作。

然而,战事的发展远比预期更为迅速。1938年秋,武汉告急。萧红随文艺界再次转移,这次的目的地是重庆。在重庆,她遇到了从西安来的萧军。这是两人分别后的首次相遇。但这次见面并没有带来和解,反而让彼此更清楚地认识到:他们已经无法回到从前。

1939年初,萧红决定离开重庆,前往香港。临行前,她向《大公报》投稿,公开宣布与萧军解除夫妻关系。这篇声明在文化界引起轩然大波。有人指责萧红"见异思迁",也有人为她的决定叫好。萧军对此保持沉默,只是在给友人的信中写道:"此事到此为止。"

在香港,萧红与端木蕻良正式结为夫妻。她继续创作,完成了《呼兰河传》的大部分章节。而萧军则留在重庆,投身抗战文学创作。1940年,萧军的《八月的乡村》续集终于出版,获得了不错的反响。两人的文学生涯就此走上不同的道路。

1940年末,萧军受邀前往延安,在那里开展文艺工作。他在给友人的信中提到:"战争年代,文人当有担当。"而此时的萧红,则在香港的一间小楼里专注创作。她完成了《呼兰河传》的最后部分,并开始筹划新的作品。

战火纷飞的年代里,昔日的伴侣走上了截然不同的人生道路。萧军在延安投身革命事业,而萧红则在香港继续她的文学探索。两人之间的最后联系,是1941年初萧军寄给萧红的一封信,信中只有简单的几句问候。这封信萧红并未回复,不久后香港就陷入了战火之中。

【生死永隔:最后的告别】

1941年12月8日,日军偷袭珍珠港的同一天,香港也遭到了猛烈轰炸。萧红居住的北角区成为重点轰炸目标。在轰炸开始的第一天,萧红和端木蕻良就被迫离开住所,暂时躲避在防空洞中。他们带走的行李中,装着萧红未完成的手稿和几件换洗衣物。

香港沦陷后,萧红的身体状况急剧恶化。她患有肺结核多年,战乱期间的奔波和躲藏让病情加重。1942年1月,端木蕻良通过各种关系,终于为萧红在圣德肋撒医院找到一个病床。当时的香港医疗资源极其紧张,能够住院已属不易。

在医院里,萧红仍然坚持创作。她用铅笔在随身携带的笔记本上写下新的文字。据当时在医院工作的护士回忆,萧红经常在深夜仍然保持坐姿写作,即使护士劝阻也不肯休息。这期间,她完成了短篇小说《北中国》的部分内容。

1942年1月21日,端木蕻良收到一封来自重庆的信件。信是几个月前萧军托人转交的,辗转多地才送到香港。信中说他已经到达延安,正在那里开展文艺工作。这封信端木蕻良并未给萧红看,因为那时她的病情已经相当严重。

随着香港物资日益匮乏,医院的条件也越来越差。萧红的病房里经常断水断电,食物供应也十分有限。端木蕻良四处奔走,试图为她筹集药品。在这期间,他通过地下党的关系,设法给重庆和延安发去了几封信,告知萧红病重的消息。但由于战争原因,这些信件是否送达已无从考证。

1942年1月22日清晨,萧红的病情突然恶化。据病房的其他病人回忆,那天凌晨萧红一直在咳嗽,到天亮时已经说不出话来。医生会诊后表示,肺部感染已经扩散,情况非常危急。当天下午,在端木蕻良的陪伴下,萧红永远地闭上了眼睛。

消息传到重庆文艺界时已是两个月后。茅盾在日记中写道:"惊闻红女士去世,战争夺去了又一位才华横溢的作家。"而在延安的萧军,直到1943年春天才得知这个消息。据当时在延安的作家回忆,萧军接到消息后,连续几天没有出现在文艺工作者联谊会。

1943年,端木蕻良设法离开香港,带着萧红的手稿和遗物到了重庆。他将这些物品交给了文协保管,其中包括未完成的《北中国》手稿和一些日记。同年,重庆《大公报》刊登了一篇纪念文章,回顾了萧红的文学成就。

1945年抗战胜利后,文艺界开始着手整理萧红的作品。她的多部作品被结集出版,《呼兰河传》《生死场》等成为中国现代文学的重要篇章。而萧军在延安一直工作到解放,后来成为著名的革命文学作家。据说在他晚年的书房里,一直保存着一张萧红年轻时的照片,但他从未对任何人提起过这张照片的来历。

萧红的骨灰被安葬在香港北角一处山坡上。墓碑上刻着她的生卒年月,以及她生前最喜欢的一句话:"在暴风雨中前进。"每年清明,仍有文学爱好者前往祭扫,缅怀这位在战火中逝去的才女。

2025-10-16 17:52:57

2025-10-16 17:50:42

2025-10-16 17:48:27

2025-10-16 17:46:13

2025-10-16 17:43:58

2025-10-16 17:41:43

2025-10-16 12:16:28

2025-10-16 12:14:13

2025-10-16 12:11:58

2025-10-16 12:09:43

2025-10-16 12:07:28

2025-10-16 12:05:13

2025-10-16 12:02:58

2025-10-16 12:00:43

2025-10-16 11:58:28

2025-10-16 11:56:14

2025-10-16 05:38:56

2025-10-16 05:36:42

2025-10-16 05:34:27

2025-10-16 05:32:12