黄色雨衣的屠夫—柳永哲

2025-08-30 13:45:29

书上一笔带过的中法战争,水远比你想象的还要深

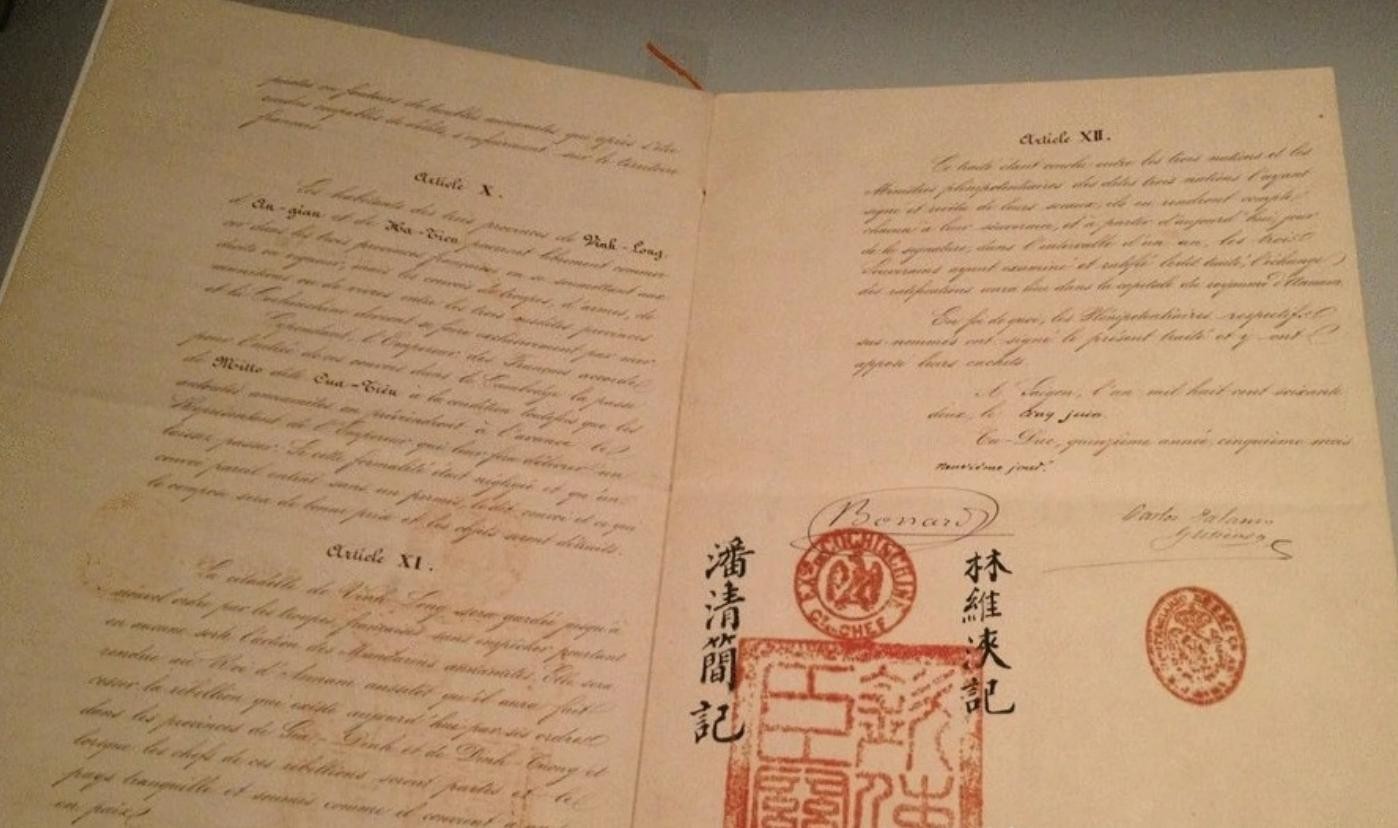

清光绪十一年(1885年)6月9日,李鸿章代表清廷在天津和法国驻华公使巴德诺签署了一份停战条约——《中法新约》。在条约中清朝放弃了对越南的宗主权,承认法国在越南的利益,同时降低在云南,广西和越南边境的税率,以换取法军撤离台湾和澎湖。

这份条约是建立在“镇南关大捷”的基础之上,即便是在晚清,打赢了仗却签署不平等条约的情况其实也是非常罕见的,因为清军多半是打不赢的。而李鸿章也因此背上了“汉奸”的骂名。

然而事实上,在当时的情况下停战,反倒是对清廷最好的选择...

从十九世纪中叶开始,法国便加紧了对越南的侵略,试图将越南变成法国的保护国,并且以越南为跳板对中国发起侵略。中法战争就是由此而爆发的,其实严格来说中法战争其实是晚清中国数得着的胜仗,可是最终却以求和而告终。

中法战争爆发的原因是因为越南,越南当时是中国的传统藩属,法国想要拿下越南就必须消除中国在越南的影响力。然而在中法战争爆发之前,法国才刚刚输掉了普法战争,又是割地又是赔款,甚至还打了一场内战,比起中国也是一点都不光彩,更是势力大损。

在远离本土的越南和中国开战,说实话法国的赢面不大。所以他们不可能和清朝全面开战,只能对清朝打一场局部的胜仗,从而吓住清朝,逼迫清朝主动求和。1883年底,法国在越南的驻军开始全面进攻中国在越南的军队,不到五个月的时间就占领了整个红河三角洲。

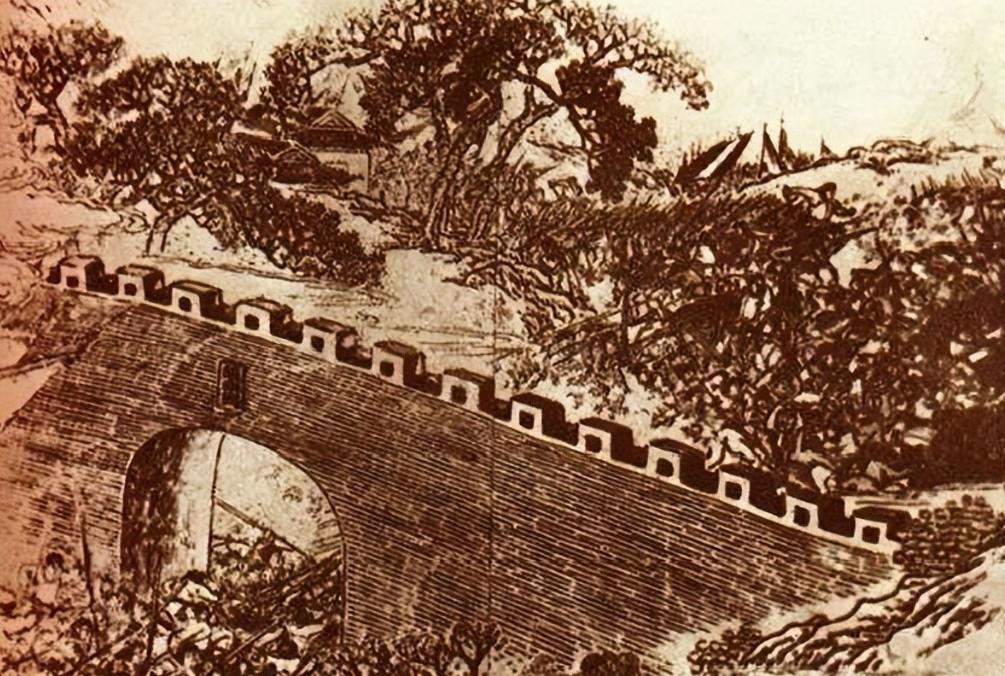

但是法国人对此却并不满意,因为战局在打到这里就已经僵持住了,中越边境存在着广阔的山区,这对清军而言是有利的地形,他们能够凭借这些山区和纵深和法军进行长期的周旋。但是法国人的目的可不仅仅只是占领越南,而是逼迫清朝承认法国控制越南,从而做到相对稳定的长期经营越南。

所以法军就想到了一个相当险恶的办法,那就是将战场跳出越南,凭借着在海军上和清朝的代差,在清朝的东南沿海进行袭扰,最好控制清朝的一两个海上口岸。从而迫使清朝对法国做出让步,而且这个口岸最好还是清军无法轻易拿回去的,所以法国最后就选择了台湾。

这个选择其实相当的精明,因为如果是攻占长江以北的口岸,法军的兵力其实严重不足,根本就打不下来。而且那里列强的利益相当的集中,如果法军轻易介入,很有可能会引起其他列强的干涉,就很不值得。

台湾的战略地位很重要,能够扼制中国的东南沿海,威胁到江浙沿岸,同时还能够固守成为海上堡垒,孤悬海外还不容易招致清军的反击。对于法军而言,拿下台湾可谓是“扬长避短”。1884年8月,法国远东舰队袭击马尾,清朝的福建水师全军覆没,清政府被迫向法国正式宣战。

其实在法军进攻台湾之前,其实清廷对于保卫越南已经没有什么太大的兴趣了,清军本身是越南的老国王邀请进入越南保护该国的,然而在新国王登基之后,新国王在清帝国和法国之间首鼠两端,甚至不敢面见清廷派来的官员,1884年6月更是公开宣布断绝和清朝的宗藩关系,接受法国的保护。

清朝颁发给越南的国印和封册都被交给了法国代表,随后被当众销毁。越南王室政权明令禁止越南平民和清军进行往来,鼓励“顽固派”开城投降。所以在越南的清军,反倒遭到了越南军队和法军的联合打击。

在这种情况下,继续保护越南其实已经没有什么太大的意义了,因为清廷已经失去了出兵的理由,而且实在也不值当的。所以说法国其实是“聪明反被聪明误”了,如果他们再等一段时间,清朝反倒会主动找法国求和。

然而在法军进攻台湾之后,清廷反倒开始增兵越南了,因为清廷的目的在于保住台湾,因为这里是本土。但是问题在于,福建水师全军覆没之后,清廷并没有办法将自己的军队大规模的送上台湾,所以必须从另一个方向打击法军。

而当时清军唯一能够接触到的,能够打得着的法军就是越南的法军,只要能够在越南打出那么一两次胜仗,清帝国也好去找法国求和。所以说清军在打出镇南关大捷之前,就是奔着求和去的!

台湾遭到入侵之后,滇粤桂三省的清军开始大规模的进入越南,由于大陆上的法军遭到了牵制,所以也无法及时的增援台湾的法军。法军为了破局,派出舰队进攻台湾淡水,但是却被清军大败,法军只能请求国内派出三千人的援军,以便在控制台湾之后继续北上骚扰大陆。

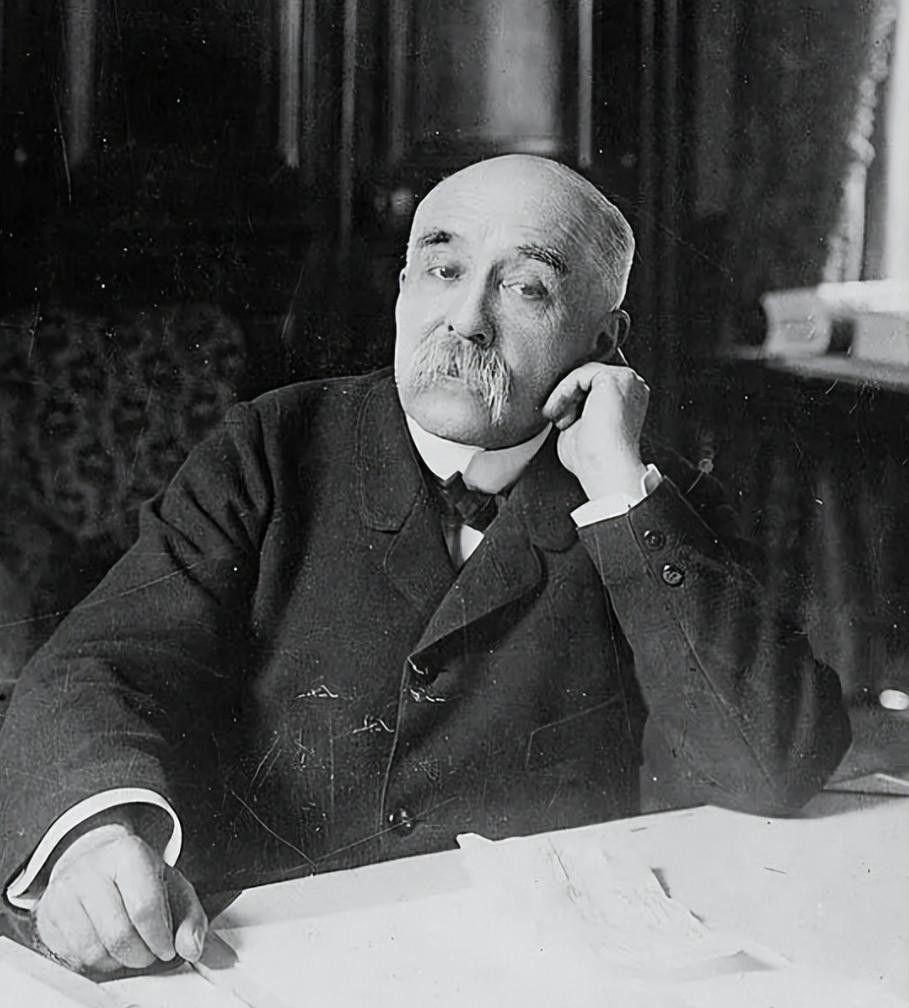

但是此时法国政府内阁偏偏陷入混乱,国内的政治斗争使得法国政府只能向大陆上的法军派出援兵,而无法援助在台湾的法军。所以说当时的中法双方,其实都是在通过进攻来缓解己方受到的压力。

然而在战局尬住之后,法国人开始寻找外援了。这就要牵扯到欧洲的局势了,在普法战争之前,法国是欧陆霸主,而俄国相对而言则是偏向于德国的。然而在普法战争之后,德国成为了欧陆当之无愧的第一,俄国反倒开始和法国若即若离,眉来眼去。

如果法国在远东输掉和清国的战争,那么法国在欧洲的地位只会更低,到时候德国只会变得更加的嚣张。而且在中法战争爆发之前,左宗棠刚刚收复了新疆,粉碎了俄罗斯强占伊犁的企图,所以此时的俄罗斯对中国也是存在所谓的“领土诉求”的。

在法国突袭福建水师的时候,俄罗斯国内的舆论就有趁机进攻中国的声音。另一方面,此时中国的另一个藩属朝鲜也正面临着日本的威胁,法国为了配合日本甚至专门为日本提供了一百万日元的援助,还派遣舰队配合日军行动。

于是1884年12月,朝鲜亲日派发动了“甲申政变”,虽然朝鲜国王和驻朝鲜清军将其镇压,然而清廷却被惊出了一身冷汗,刚刚准备前往台湾的北洋水师被紧急调回北方。而此时英国人又告诉清廷,如果法军进攻北洋水师,那么俄国也会出兵东北,日本则会出兵朝鲜。

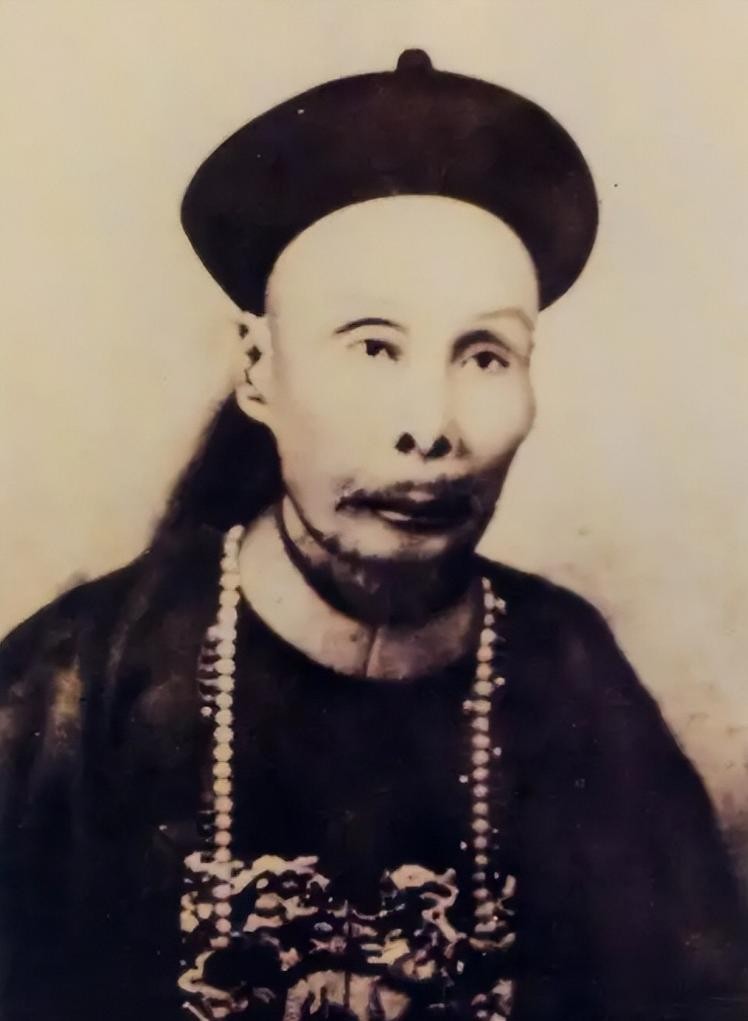

对于清廷而言,越南的重要性远远不及台湾,甚至不及朝鲜,所以清廷立刻做出决定,放弃越南,全力以赴的保住台湾和朝鲜的安全。但是在此之前,慈禧太后还是决心打一场漂亮仗,所以撤了军机大臣,任命了刘铭传和冯子材。

在海上,法国海军先后在淡水和镇海受挫,在大陆上,冯子材又带领清军在镇南关大败了法军主力,随后乘胜追击收复了谅山。消息传回巴黎之后,法国茹费理内阁立即倒台,这时显然就是停战的最佳时机了。

其实《中法新约》相对而言不算是什么特别苛刻的条款,其中看似对清朝最不利的,就是清朝承认法国在越南的利益,但是这一点实际上在战前就已经被确认了,清廷就算是不承认又能怎么样?难道派兵打回来吗?关键是打不过啊!而且日本和俄罗斯还虎视眈眈。

另外一点是双方减税,这个条约其实是双向的,中国对法国在口岸减税,而法国一样也对中国商品进入越南减税,只是减税而不是免税,税权也还在清廷的手中。至于战前法国人提出的两亿五千万法郎的赔款,战后根本就没再提过了。

法军已经登陆的台湾和已经占领的澎湖,最后还是乖乖的撤军了。若是和《南京条约》,《北京条约》以及《天津条约》比起来《中法新约》既无割地,也未赔款,属于损害最小的一个了。

在今天我们看待中法战争,当然大可以说清廷“卖国”,主和派“误国”云云。但是说实话,这种话其实都是站着说话不腰疼,清朝所面临的敌人远不止法国一个,而是法国,日本,俄罗斯以及在一旁随时可能介入的英国,如果战争被拖得时间太长,可能八国联军侵华就要提前上演了。

清廷贵在有自知之明,他们是真的清楚自己无法同时和多个列强开战,于是在何时的时候选择了停战,也算是为自己争取到了一个最好的结果...

参考资料:

《绕个圈子打赢中法战争》 张凯蛟

《再论中法战争结局——从军事的角度看“乘胜即收”》 刘扬

《从中法战争分析晚清外交思想》 王建辉 李莹

2025-08-30 13:45:29

2025-08-30 13:43:14

2025-08-30 13:41:00

2025-08-30 05:19:40

2025-08-30 05:17:25

2025-08-30 05:15:10

2025-08-30 05:12:56

2025-08-30 05:10:41

2025-08-30 05:08:26

2025-08-30 05:06:11

2025-08-30 05:03:56

2025-08-30 05:01:41

2025-08-30 04:59:27

2025-08-29 15:36:58

2025-08-29 15:34:43

2025-08-29 15:32:28

2025-08-29 15:30:13

2025-08-29 15:27:59

2025-08-29 15:25:44

2025-08-29 15:23:29